ライター:大島 豊

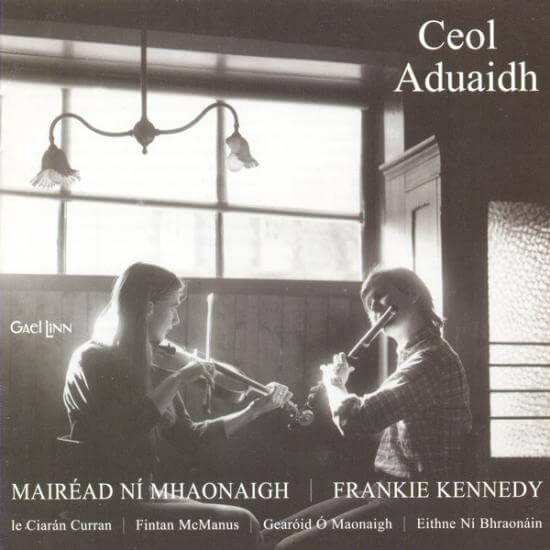

メアリ・ブラックのファースト・ソロが出たのと同じ1983年、もう一枚のレコードが出ます。Mairead Ni Mhaonaigh & Frankie Kennedy というミュージシャンの名前はそれまで聞いたことも見たこともまったくありませんでした。だけでなく、ジャケットの写真に映っているのは、見るからにひどく若い男女の二人でした。女性はフィドル、男性はフルートを構え、二人はたがいの顔を見つめあっています。《Ceol Aduaidh》というそのタイトルが『北の音楽』を意味すると知ったのは、かなりたってからでした。

出典 ケルトの笛屋さんホームページ

表面上は歌とダンス・チューンが混在する、それまでのアイリッシュ・ミュージックのレコード、たとえばボシィ・バンドのレコードと変わりません。けれどもそこで聴ける音楽は、それまで聴いていたアイリッシュ・ミュージックとは様相を異にしていました。ジグ、リール、ホーンパイプといったおなじみの曲種に混じって、マズルカやハイランズやストラスペイといった、アイリッシュ・ミュージックでは聞きなれないタイプの曲が並んでいます。歌はすべて無伴奏のアイルランド語。そして、狐につままれたような感じで聴いてみたその音楽のあまりに新鮮で、みずみずしいことに、ぼくは驚倒したのでした。

そしてその音楽を生んでいたのが、アイルランドという土地とその風光であることにあらためて思いいたった時、この土地と風光がまことに大きな実体をもってぼくの前に広がってきたのです。そこにはおそらく、それまで聴いてきていたプランクシティ、ボシィ・バンド、デ・ダナン、クリスティ・ムーア、あるいはドロレス・ケーンやメアリ・ブラックなど、アイルランドのミュージシャンたちの産みだす音楽の蓄積があったのでしょう。いわば、アイリッシュ・ミュージックがぼくの中で臨界点に近づいていたところに、マレードとフランキィのこのアルバムが現れて、決定的な一撃を加えた、ということではないか、と今になってみて思います。

《Ceol Aduaidh》の音楽のみずみずしさは、そこに加工という作業がほとんどまったくといっていいほど、加えられていないことからも生まれています。この録音は二人の類稀なミュージシャンが、ふだんから演奏する通りに演奏する瞬間を捉えています。音楽自体はマレードがその中で生まれ育った伝統のもので、フランキィはそれをマレードから習ったわけですが、ここではすでに十分に血肉化して、あたかも自分もまたその伝統の中で生まれ育ったかのように演奏しています。録音する以上、何らかの加工は必要ですが、そこは最小限におさえられるとともに、音楽の素のままの、いわば裸の姿が聞えるように加工がされています。

そして音楽そのものにも、加工がほどこされていません。振り返ってみれば、それまで聴いていたアイリッシュ・ミュージックはいずれも何らかの形で加工されたものです。プランクシティもボシィ・バンドもデ・ダナンも、それまで伝統には存在しなかった形態のフォーマットです。クリスティ・ムーア、メアリ・ブラックは伝統歌謡をそれぞれの手法でアレンジしています。ドロレス・ケーン本人の歌唱に加工はないとしても、その歌のプレゼンテーションはアイルランドの伝統からは離れたスタイルです。それに対して、ここでのマレードとフランキィの音楽は、それ自体に加工はされていません。

すでにキアラン・カランがシターンで参加し、Fintan McManus のブズーキとマレードの兄 Gearóid Ó Maonaigh のギターがサポートしています。最後のトラックには Eithne Ní Bhraonáin すなわち後のエンヤのシンセサイザーも加わっています。こうしたサポートは主人公二人の音楽の生のままの姿を浮きあがらせるように添えられています。生のライヴではない録音で音楽の生々しさを伝えるための工夫です。

この音楽の新鮮さとみずみずしさは、その後何度聴いても薄れることはありませんでした。それどころか、それから何年も経ち、ここから始まったアルタンを追いかけて一段落した今聴いても、初めて聴いた時のあの衝撃がよみがえってきます。様々な工夫が奇跡的なまでにうまくはまった結果でしょう。

このレコードのみずみずしい新鮮さはもう一つ、ドニゴールの音楽だけが入っていることにもよります。今でこそ、ハイランズやマズルカやストラスペイなどのドニゴール独得のレパートリィはアイリッシュ・ミュージックにあって奇異なものではありませんが、それはまさにこのレコードが世に出たおかげです。ジグやリールにしても、他のエリアでは聴けない独得のノリを持ち、味わいが違います。その味わいはさらに、独得の演奏スタイルによってさらに増幅されています。

アイルランド ドニゴールの風景 出典 Pixabay

それまでのアイリッシュ・ミュージックのフィドル演奏は、ケヴィン・バークのクレア・スタイルに代表される、滑らかで、流麗なスタイルがほとんどでした。ここで聴かれるマレードのフィドルはよりアタックが強く、したがってアクセントが明瞭です。ボシィ・バンドの初代フィドラーのトミィ・ピープルズはドニゴール・スタイルのフィドラーでしたが、ぼくらがボシィ・バンドに親しんだときにはすでにバークに交替してからで、ピープルズの演奏に触れるのは、こう少し後になります。

ドニゴール出身のミュージシャンはすでにクラナドがいましたし、ボシィ・バンドの中核オ・ドーナル兄妹もドニゴールにルーツを持っていました。けれども彼らは各々の理由から、マレードとフランキィがとりあげたようなドニゴール独得のレパートリィを演奏することはしませんでした。ドニゴールには他の地域とは鮮明に異なる独得のレパートリィと演奏スタイルが伝わっていることは、このレコードによって、明らかになったのです。このことは極東のぼくらにとってだけではなく、アイリッシュ・ミュージックの世界にとっても同様でした。これに続くアルタンの成功によって、ドニゴールのレパートリィとスタイルはアイリッシュ・ミュージックの不可欠の要素としての存在を大きくします。

留めとしてマレードの無伴奏歌唱。彼女の無伴奏歌唱は録音ではここでしか聴けません。フィドル同様に、やわらかな音でありながら、輪郭のくっきりとしたアイルランド語の伝統歌謡は、シャン・ノースとはまた別の魅力を備えています。

マレード・ニ・ウィニーもフランキィ・ケネディも、このレコードのリリース時にはまだ二十歳そこそこです。こんなに若い人たちが、こんなにコアな伝統音楽を、かくもみずみずしく演奏している。こういうことは、それまで聴いていたブリテンやヨーロッパ大陸各地の伝統音楽では体験したことがありませんでした。アイルランド、恐るべし。

そしてここに始まるアルタンの展開は、アイルランドにぼくの目と耳をさらに引きつけることになります。以下次号。(ゆ)