「笛」という、息を吹き込んで音を鳴らす、指で孔を押さえて音程を変える構造の楽器はそれこそ太古の昔から存在してたんですって。昔すぎて、どこの地域が最初に作ったとかそういうことはよくわからないそうです。

アイルランドでも、骨ホイッスル(ほねッスル)や、植物ホイッスル(えだッスル)は前々から手作りして演奏されてた記録はあるんだとか。でも、ブリキの板を丸めて筒状にして、そこにマウスピース(息を吹き込むだけで音が鳴る画期的な仕組みのやーつ)をくっつけて販売しはじめたのが、1843年、ということですね。

これはきっと、アイルランドですぐに人気になったことでしょうね!

と思って文献を調べてみたら、製造・販売されたのは英国の田舎町コニー・ウェストンってところだったんですって!

アイルランドじゃないね。

地図的に言うと、イギリスの島の右尻部分から、左脇腹あたりに位置するマンチェスターに行商しながら販売したのが、ティン・ホイッスル誕生の軌跡なんだって!なるほど。

ちなみに、これまで骨や植物を使ってホイッスルが作られるのが主流だったそうですが、産業革命(学校で習いましたね)のあと、ブリキなどの金属が安く流通するようになったそうで、そこでこの行商のお兄さんは、ブリキでホイッスルを作る案を思いついた、というわけですね!

こちらのお兄さんは、のちにクラーク社というホイッスルの大きな会社を作ったとってもすごい方なんですって!(笛屋さんでもSweetoneというホイッスルを取り扱っていますが、その会社がクラーク社です)

イギリスの右(つまりヨーロッパ側)尻部分で販売していたら、局地的にしか流行らなかったかもしれませんが、左脇腹あたりのマンチェスターという大きな町に移動してから工場まで構えたもんだから、このホイッスルの人気は、アイルランドから仕事でマンチェスターあたりに来てた労働者たちの目に留まり、軽くて持ち運びやすい形状も手伝って、わっしょいわっしょいと、次々に海を渡って、アイルランドに持ち込まれた、ということです。

なるほど、イギリスからアイルランドに入ったんですな。

ちなみにティン・ホイッスルには「ペニー・ホイッスル」という愛称があったそうで、この名前も現在まで知られているとか。 ペニーは硬貨の単位で、1ペニー(複数形になると、ペンス)で買える安い笛だから、ペニー・ホイッスル!という名前が定着したと言われています。

が、歴史家の方によると、1ペニーで買えた時代はたぶんあったんだろうけど、割と早い段階から3.5ペンス(1ペニーの3.5倍)ぐらいにはなってたって書いてるぜ、と現実的な指摘をされています。ちなみに、ホイッスル奏者の路上演奏に1ペニーを払う風習があったから、ペニー・ホイッスルって呼ばれてたで、という説もあるそうです。

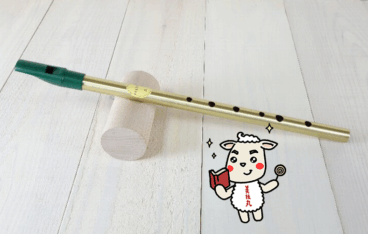

そして、笛の構造はというと、小学校で習うことの多いリコーダーによく似ています。管の前面に6つの孔が開いていて、それを指で押さえるんですね。ただ、リコーダーは裏に1つ孔が空いていました(親指で押さえてましたね)。

でも、ティン・ホイッスルは裏には空いていません。そこが大きな違いになります。

指孔が少ないと言うことは、よりシンプルということでしょうか。初心者のビギ丸的にはどんなものでも、より簡単な方がありがたいです!

ちなみに先ほどチラッと書いたマウスピースと呼ばれる画期的な部分は、ブリキを巻き巻きした中に木片をいい具合に詰めたりしたりして、吹き込むだけで音が出る、ようにしたことなんですって。賢い人は考えることが違いますな。

現在、マウスピース部分に木材を使っているホイッスルは超レアで、今ではプラスチックが主に使われています。

もちろん現在のティン・ホイッスルに比べると、金属を手作業で巻き巻きして、その隙間に木片を詰め詰めしてたわけですから、音程や音色などはてんでバラバラだったんじゃないかと想像されます。

今でもアイリッシュ音楽で演奏するホイッスルには、風音混じりの音色が人気で、音程が狂っててもノリと勢いとお酒の力で全く気にならない!みたいな伝統があるのは、そういった時代の名残なのかもしれません!

というわけで、「ティン・ホイッスル」という楽器についてはなんとなくわかりましたよ。じゃあ、よく似た名前の「ロー・ホイッスル」ってのはなんでしょうか。

次回はロー・ホイッスルについて少し調べてみたいと思います!