ライター:茶谷春奈

¡Bos días a todos! みなさんこんにちは!

ケルトの故郷、スペイン・ガリシア地方の伝統音楽を演奏している、茶谷春奈です。

前回は、かつてガリシアにいたケルト人について、現地で聞いたお話をシェアさせていただきました。

今回は、いまもガリシアに残っている、ケルト集落跡や遺跡を訪れたときのお話をさせていただきます。

ガリシア滞在9か月目のある日・・・その日も友人とケルトについてお話していたのですが、突然、その友人から思いついたように言われました。

「そうだ!ハルナ、あなたに見せなければいけないものがある!」

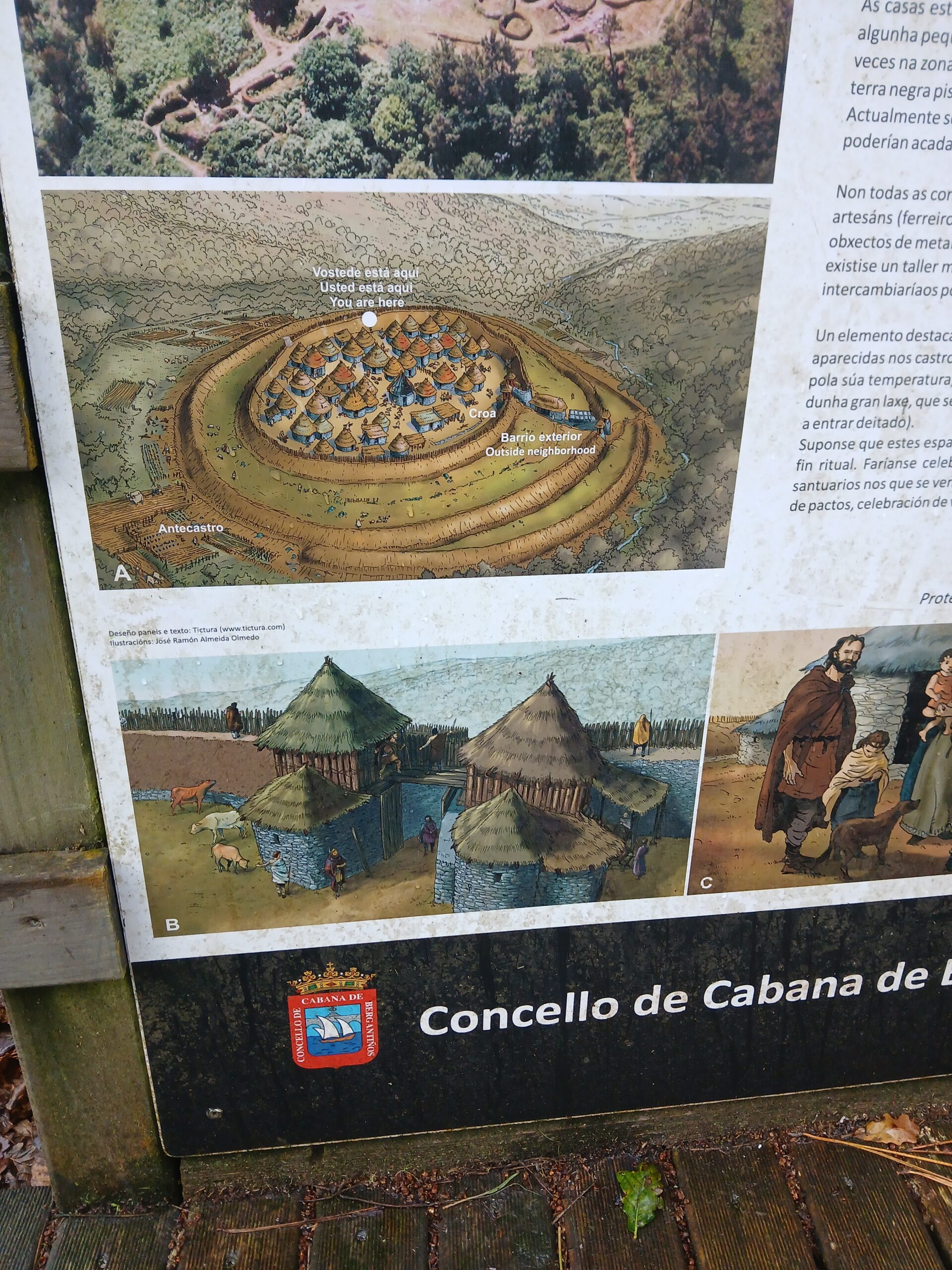

数日後、その友人に誘われ行ってみると、最初に辿り着いたのは、ケルト集落跡でした。現地の言葉では「カストロ」と言います。

わたしの住んでいたところから車で20分ほどのところでしたが、それまでは、そのようなものが近くにあるなんて全く知らなかったので驚きました。

そのカストロは、人が住んでいるエリアから少し外れた森の中の、小高い丘の上にありました。わたしたちの他には人気が感じられず、シーンとしていて、その日は霧がかっていました。何か得体の知れないものが潜んでいたらどうしよう…、初めはそんな気分になり、少し怖かったです。

でも、中に入って色々と探検してみました。そこには、ケルト人たちが住んでいたとされる住居の跡がありました。小さな円形の建物がポコポコと連なっており、その大きさや形は日本の縄文遺跡で見た住居跡ととてもよく似ていると感じました。しかし、建築素材はすべて石でした。

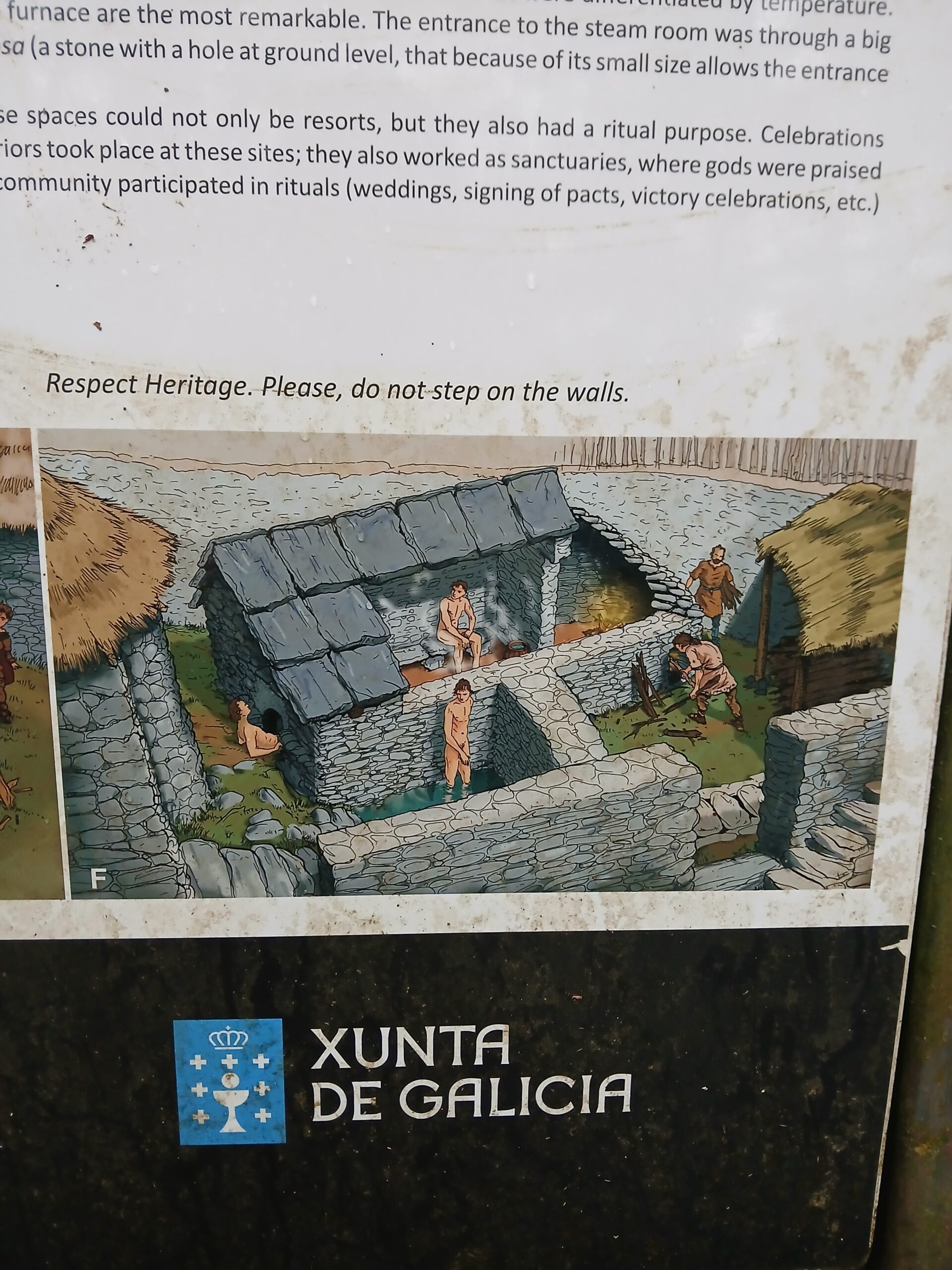

特に印象的だったのは、看板の説明書きを読んだ際、”このカストロは紀元前4世紀〜紀元後2世紀ごろのものだが、サウナとして使われていたと考えられる石造りの小屋が見つかっている” と書かれていたことです。

また、一緒にいた友人が、その辺り一面の木々にくっついている、見たことがない形の”苔” のようなものを手に取り、「この草は、ケルト人が ”スピリット”と繋がるために使っていたものだと言い伝えられているんだよ。」と教えてくれたことも、とても興味深かったです。

まだまだ謎に包まれた部分が多いですが、ケルト人たちはどんな暮らしをしていたのだろうかと想像が膨らみました。

次に、友人は、もう一つ別の場所にも連れて行ってくれました。そこには、直径10メートル以上の平たくて巨大な岩を組み合わせてできた「ドルメン」と呼ばれる遺跡が大迫力で建っていました。

そのドルメンは、約6000年前に建てられたものと記されており、何のための建物か、まだはっきりとはわかっていませんが、”お墓として使われていたのではないか”、”祭祀場として使われていたのではないか”、などと推測されているそうです。

また、中には「ペトログリフ」と呼ばれる壁画がたくさん描かれていました、それは記号のようなもので、何の絵かは特定されていませんが、わたしには「オリオン座」の形のように見えました。

一番驚いたことは、そのドルメンには一か所だけ出入口のようなものがあるのですが、一年のうち、ちょうど冬至の日の朝陽だけがちょうどその口を通り、一年に一度だけドルメンの中を光が照らすのだそうです。

本当かどうか確かめるべく、実はそれから10日後の冬至の日の日の出の時刻に、再びドルメンを訪れてみました。しかし・・・その日はあいにくの雨で、残念ながら朝陽は見られませんでした。(笑)

このような、「ドルメン」と呼ばれる遺跡は、わたしの住んでいた村の周辺には、いまも大小合わせて数百個存在すると聞きました。しかし、何に使われていたものかなどの詳細は分からず、もともと現地の人々にはその重要性はあまり知られていなかったため、数十年前まではほとんどのドルメンが土に埋もれてしまっていたそうです。中には道路工事などに邪魔だからという理由で破壊されてしまったものもあったと聞きました。

近年になって、ようやくその重要性が理解されるようになり、地元の人々による大規模な修復作業が行われ、今ではいくつかのドルメンが当時の姿で綺麗に保管され、まるで博物館のように訪れて見物することができるようになっています。

「カストロ」と「ドルメン」は、ケルト人がガリシアに住んでいた頃の名残で、当時の様子が垣間見られます。実際に見てみると、色々と面白い発見ができると思うので、もし旅行などでガリシアを訪れた際には、皆さんもぜひ観に行ってみてください。

さて、最後に、現地で習った 「Xota das Neves」というガリシア語の曲があるのですが、自然とともに生きていたケルト人の心が感じられる歌だなあと思いとても気に入っているので、今回はその歌詞をわたしなりに日本語に訳したものを紹介させていただきます。

~ Xota das Neves(雪のうた)~

1.

カルバジョ村のドングリの木よ、葉っぱの一枚がねじれているぞ。風がねじって行ったのだろう。ある雪の日の朝に。

2.

地面に伸びる野いちごよ。そのトゲでわたしを捕まえたな。でももっとよく捕まえなければ、わたしは行ってしまうぞ。

3.

100歳のオリーブの木よ。おまえの銀の根っこは立派だな。愛するのはいつも簡単だが、別れのときは、いつも死ぬほど辛いものだ。

4.

ローリエの木よ、少し横へ寄ってくれないか。月がよく見えるように。わたしの愛が見えないなら、何も見えないのと同じだ。

みなさんは、どう感じられましたか?

わたしは、”まるで人に語りかけるように植物に語りかけるなんて、素敵な感性だなあ!きっと大昔のケルトの人々は、ごく自然にそうやって植物や動物たちともお話しながら生きていたんだろうなあ”などと、想いを馳せながらよくこの曲を歌います。

ちなみに、この曲に出てくるドングリ・野いちご・オリーブ・ローリエはどれもガリシアの土地にたくさん生えている植物です。中でもドングリはガリシアのシンボルツリーで、ケルト集落跡の近くには特にたくさん生えていました。野いちごは、庭や空き地に一面に生えていて、ある時期になると一斉に実がなるので、散歩をしながら無料で食べ放題でした(笑)。しかしトゲが鋭いので、裸足で草むらを歩けませんでした。ローリエは、肉料理の香りづけに重宝されていて、よく葉っぱを摘みに行きました。また、クリスマスの季節にも、ガリシアでは、針葉樹ではなくローリエの木がクリスマスツリーとしてよく使われていて、とてもいい香りのクリスマスツリーに癒されました。