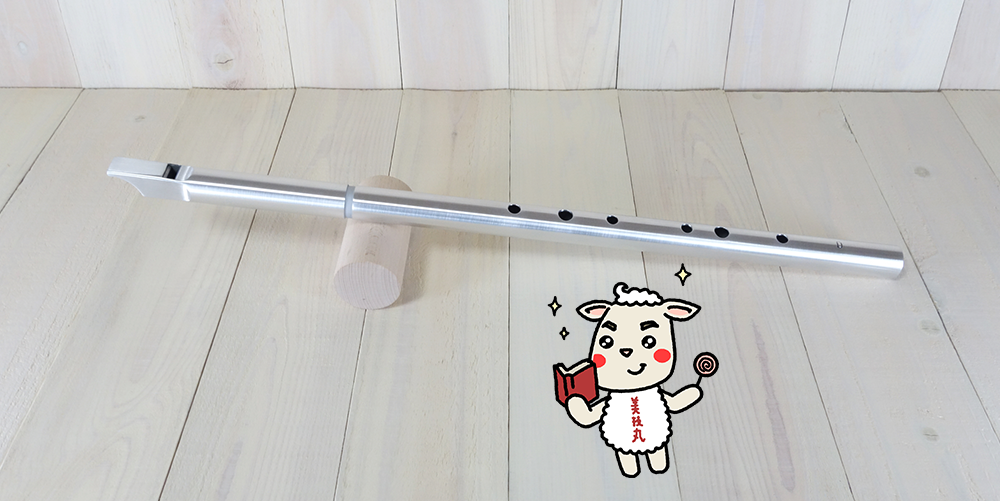

「ロー」、この「ロー」は車のハイビームじゃないほうの「ロービーム」とか、対戦相手の足を蹴っちゃうローキックの「ロー Low」と同じで「低い」という意味です。

ティン・ホイッスルの音色を聴けばすぐに気づくことですが、すごく音程が高い、かなり上機嫌な音色が特徴です。

でも、わしゃあもうちっと落ち着いた音色の方が好みやけぇ、という方の声にお応えして登場したのが「ロー・ホイッスル」というわけですね。

前にちらっと紹介したように、ティン・ホイッスルが誕生したのは、明治になる25年前(1843年)でした。

では、ロー・ホイッスルはいつ誕生したのでしょうか。低い、渋い音色が好みの人も多いでしょうから、30年後ぐらい?と思ってしまいそうですが、実はこの渋みホイッスルの誕生は、1971年(昭和46年)まで待たないといけないんです!

色々事情はあったんでしょうが、ビギ丸の素朴な感想です。

遅くね?

そんな失礼な感想はさておき、「ロー・ホイッスルの歴史」で調べてみましたので、ざっくり紹介します。

なんでも、当時の大人気アイリッシュ・バンドの伝説のミュージシャン、フィンバー・フューリー Finbar Furey さんが、自身の演奏にインドの竹製のたて笛を使われていたそうなんです。で、その日もパブで機嫌良く演奏してたそうですが、とんだうっかりさんが、楽器の上に座ってしまい、気の毒にもその竹笛が壊れてしまいました。

なんでもツアーの最中だったということで、困り果てたフューリーさんは、友人だった笛製作家であり、ジャズ・ミュージシャンでもあったバーナード・オーバートンさんという方にお願いし、どうにか竹笛を再現する笛を作れないかと相談、その結果、世界第一号のロー・ホイッスルが誕生した、というお話です。

なんと! なんとなく、ロー・ホイッスルの誕生は、ティン・ホイッスルの低い音色があったらかっこいいから作ってみようよ、というアイデアから始まったんだろうなと思っていたので、驚いてしまいました。

第一号からしばらくは「フューリー/オーバートン・フルート」という名前で販売されていたそうですが、オーバートンさんが他の仕事を辞められ、笛職人として製造に専念するようになってからは「オーバートン・フルート」というブランド名に変わったそうです。

そして、そんなロー・ホイッスル第一号からしばらくの間は、ティン・ホイッスルと同じようにブリキを巻き巻きして作られたそうですが、強度などの問題からほどなくアルミニウムを加工して作られるようになったそうです。

ちなみに、最初のロー・ホイッスルは壊れてしまった竹笛に合わせてA管で作られ、その音色・演奏製がええじゃないかということで、すぐにG管の製作も依頼されたと記録がありました。その後、コンサートフルートのピッチに合わせたD管の製作も依頼し、フューリーさんの演奏により、ロー・ホイッスルの魅力は世界中のケルト音楽家に届いたそうです。

その後、もちろん多くの会社がロー・ホイッスルの開発に参入、そして1990年代に大人気になった「リバーダンス」という舞台作品で、ロー・ホイッスルが印象的な使われ方をしたことで認知度が急上昇、極め付けは1997年の大ヒット映画「タイタニック」のサウンドトラックの中で超効果的に演奏されたことで、一躍ケルト音楽ファンにとどまらず、タイタニックを見た多くの人々の心を鷲掴みにし、数多くのロー・ホイッスル奏者を生み出した、ような気がします(想像)。

今回はロー・ホイッスルがどうやってできたのか(思ったのと違った!)をメインに調べてみましたが、次回はロー・ホイッスルはどんな特徴があって、どんな音色が出るのか、なんて話を調べちゃおうかと思います!