当記事は、音楽評論家の大島豊さんによる、hatao & nami 2ndアルバム「雨つぶと風のうた」のレビュー記事です。

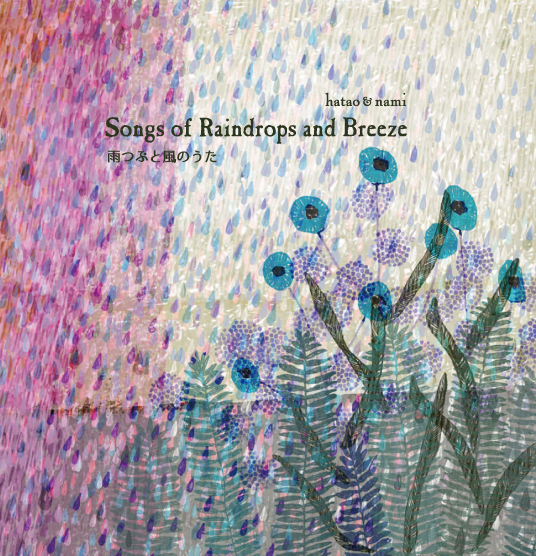

雨つぶと風のうた Songs of Raindrops and Breeze / hatao & nami

雨つぶと風のうた

前作《Silver Line》のファーストに決着をつけられないままにセカンドについて書きだしたのですが、こちらはさらに難しいことがわかってきました。

聴いて楽しむ分には、難しいことは何もありません。

ハープと笛の組合せに耳を傾けていればいい。

誤解のないように、念のためにおことわりしておきますが、前作にしても、本作にしても、難解な音楽などではありません。

演奏やアレンジをも含む演出の技術としては難易度のたいへん高いことを駆使していますが、音楽として聞えてくるものは、ただ無心になり、身を任せて浸りさえすれば、それを存分に味わうのに、こむずかしい理論も曲芸のような解釈も不要です。

これをコピー演奏して再現しようとすれば、それはほとんど不可能に近いほど難しいでしょうが、それはまた別の話です。

難しいのは、このアルバムのどこが、どのように良いのかを適確に摑み、それを文章で伝えることです。

批評というのは本来そういうことです。

その作品の良いところ、良くないところ、あるいはあるとすればひどいところを指摘し、そのプラスマイナスを測って全体の評価をし、さらにできれば歴史的文脈のなかでの位置を測定する。

プラスの面だけをとりあげるのは批評ではありません。

ものごとには、何であれ、プラスがあればマイナスが必ずあります。

同じ要素が両方に作用することも多い。

それを両方ともにとりあげて初めて、適確な評価ができます。

前作について決着がつけられていないのは、一つには、あるはずの欠点をきちんと把握できていないためもあります。

ファーストが一人ではできないこと、あるいはバンドでは制限されていたことをデュオという形でやろうとしてみた、とすれば、セカンドでは2人でやることの楽しさをより深く味わおうとしてみた、と言えるかもしれません。

デュオという形式が単に1+1ではおさまらないポテンシャルを持つことに気がつき、それを開拓してゆく過程が見てとれます。

デュオという形は、音楽のアンサンブルの形態としては最も自由度が高い。

勝手にできる点ではソロが最大ですが、一人ででできることは限られます。

腕は2本しかないし、口も一つ。

トリオ以上になるととたんに今度は役割分担が固まってきます。

もちろん、役割を交替することはできますが、基本的な分担は決まらないわけにはいきません。

二人の場合、二人とも同じことをやってもいいし、別々のことをしてもいい。

役割を固定することも、交替することも、自在です。

まるで決めないこともできます。

対話してもいいし、それぞれがモノローグを語ってもいいし、二人一緒に声を合わせてもいい。

4本ある手は、2本ずつ使うことも1本と3本に分けても、全部ばらばらに使うこともできます。

二人以外のサポートを加える場合でも、ソロを中心にするのと、デュオに加えるのでは、形も成果も違ってきます。

ソロの場合には多かれ少かれ、当のミュージシャンを中心にして、これを盛り上げ、支える形になります。

デュオの場合には、二人を一つの核としてこれを囲んだり、各々にからんだり、あるいはまた周りをぐるぐる回ったり、など自由度が格段に増します。

hatao はこのデュオを組む前にソロ・アルバムの《縁》を作っています。

そこではトラックごとに多彩なゲストを迎えて hatao が対話する形を重ねて、ソロ・アルバムでありながら、全体としては非常に多くの色を使った豪華な絵を描いています。

ライヴでは実現が難しいことを、録音の形で実現したものでもあります。

そしてそこに立ち現れてくるのは、hatao という特異な笛吹きの姿です。

多彩なゲストの各々のユニークさよりも、一個の笛吹きの多彩な側面です。

ソロ・アルバムとしてはこれは大きなメリットですが、では、各々のゲストの面白さを充分に引き出せているかという点から見ると、すぐにうなずくのはためらわれます。

nami はシャナヒーというバンドで長年活動してきています。

編成としてはトリオまたはカルテットにシンガーなどをゲストに迎えています。

そこでも nami はハープないしピアノがメインですが、その役割、位置は一定の範囲に収められています。

ここでハープを、あるいはピアノをもっと聴きたいと思っても、そうはいきません。

シャナヒーはメンバーそれぞれの個性を表に出すよりも、アンサンブル全体でひとつの絵を描くスタイルです。

誰かが突出して全体を引っぱることはほとんど無く、どの要素も他のものと同等に重要であるタペストリーを緊密に編みなそうとします。

ファーストに比べると、ここで使っている色の数は減っています。

ピアノがありません。

電子音もありません。

笛も取っ替え引っ替えというよりは、限られた種類を多様に演奏する方向です。

ごく一部でオルガンも弾きますが、nami はほぼハープに専念しています。

ゲスト・ミュージシャンの数も出番も少ない。

ところが、このアルバムの音楽は単彩ではなく、贅肉を削ぎおとしたストイックなものでもありません。

たとえばこれを聴いた後に、ごく伝統的なアイルランドのダンス・チューン・アルバムを聴くと、たとえバンドやグループによるものであっても、単調に響きさえします。

それにはまず素材の多彩なことがあるでしょう。

スウェーデン、フィンランド、ブルターニュ、ケープ・ブレトンの曲に二人各々の曲と合作。

しかもスウェーデンとブルターニュの曲をつなげるのは、各々の伝統にはありえない形です。

二人のオリジナルも、ベースがケルティックであったり、ノルディックであったり、あるいはわが国の伝統歌やキリスト教の聖歌を基にしていると聴こえるものもあります。

おそらくそれ以上に多彩なのは、二人の演奏です。

ピアノでは背後から支える姿勢が多い nami は、ハープでは笛と対等になります。

前から引っ張り後ろから押し、時には堂々と主役を張りもします。

ハープは音域も広く、ダブル・ベースにもピッコロにもなりますし、弾き方によっても音が変わります。

hatao の笛は表情と語彙が一層豊冨になり、余裕たっぷりなタメが出てきました。

たっぷりと墨をふくませた太い筆で力強く描いてゆく趣です。

単色のはずなのに、無限に変化して極彩色にすら見える、水墨画の名作のようでもあります。

それが最も象徴的に成功しているのは〈さかさまの道〉です。

ブルターニュの伝統曲に nami のオリジナルを組み合わせた曲。

二人が交替にリードをとり、サポートにまわり、またいつの間にか立場を換えている。

あるいはどちらが主役とも脇役ともつかず、対等におしゃべりをする。

メインのメロデがどれなのかわからない。

ゆったりとしたかと思うといきなり急調子になり、またほとんど立ち止まる。

さらには、もとのメロディからはずれ、目一杯広い音域を駆使して、大きく自在な即興を展開してもゆきます。

9分という長尺は短かいとも感じます。

たった二人でやっているとは到底思えません。

一方で二人だからこそ、これだけ複雑なことをしても、あくまでも澄明、まことにすっきりと音楽が流れこんできます。

もっとも前作の〈Time Flow〉や〈Ridee〉のように、この曲が全体の焦点になるわけではありません。

アルバムの構造も異なるからです。ここには冒頭と掉尾にそれぞれ開幕、閉幕のための曲が置かれ、全体が一方に流れるように設定されています。

ただ、常にすべてが同じ方向に、また常に同じ速さで流れているのではありません。

1本の川の中でも、場所によって流れる水の速さは変わりますし、淀んだり、時には渦を巻いて逆流することもあります。

〈さかさまの道〉は地形が複雑で、滝つ瀬と逆流する渦巻と静かな淀みが同居しているようなところです。

とはいえ、全体を聴き通すと、長い旅をしてきて、実に様々な風景を見て、様々な匂いを嗅ぎ、様々な食べ物飲物を味わった感覚が残ります。

サポートとして7人のミュージシャンが参加しています。

面白いことに、この7人は二つのタイプの楽器に截然と分けられます。

すなわち打楽器が3人、擦弦楽器が4人。

ちなみに彼らが参加しているトラックは [03, 04, 05, 06, 09, 10] の6曲。

11曲中6曲は半分以上ですが、各々のトラックで主役の二人以外の音が鳴っている時間はむしろ少ない。

全体としては二人だけの演奏が圧倒的に多く感じます。

打楽器は曲に拍をほどこしてドライヴするというよりは、もう一つ、別の位相を加えて、曲を立体化する役割を果たしています。

あるいはむしろ、三次元の空間にさらに次元を加えて、一種の素粒子空間を作っているというべきでしょうか。

弦楽器はニッケルハルパとヴァイオリン、ヴィオラ、チェロで、ニッケルハルパと後の3つでは役割が少し異なります。

どちらも空間を広げていますが、ニッケルハルパはメインのメロディも担い、笛に対するカウンターを据えて空間を生み出します。

ストリングスは笛にハーモニーをつけて空間を押し広げます。

さて、では、このアルバムに足らないものは何か。

失敗しているところはどこか。

そう思ってみると、またはたと立ちすくんでしまいます。

演る方からしてみれば、おそらくいくらでも挙げられるでしょう。

あれもできなかった、ここもやりきれていない、あそこは余計だ、等々。

しかし、それは聴いてもわかりません。

録音でも、アレンジが充分練りこまれていなかったり、仕上げが甘かったりする曲は聴けばわかるものです。

ここにはそういう瞬間がありません。

もちろん、ライヴでの演奏を重ねてゆけば、曲はまた進化してゆくでしょうが、ここではもうこれ以上の形にはならないところまで、徹底的に磨かれています。

曲順も然り。

したがって、これもまた、筆者として決着をつけることができていません。

どうも、自分はリスナーとして失格なのではないかとすら思えてきます。

あるいは、決着をつけるには時間がかかるだけかもしれません。

また様々な音楽を聴いてもどってくると、聞えなかったところも聞えるようになるのかもしれません。

決着をつけるのに時間がかかることは、優れた録音のもう一つの証でもあります。

たとえば小説家の場合、多数の作品を書いていても、どれも基本的に同じパターンの話を書く人と、作品ごとにまったく異なる手法で異なるテーマを書く人もいます。

これはスタイルの違いで、それだけでどちらが優れているとも劣っているとも言えるものではありません。

この二人組のスタイルは明らかに後者です。

次の《森の時間》も前2作とはまるで異なる録音になっています。

森の時間 Tiden i Skogen / hatao & nami